未分類– category –

-

GLP#9-Day 9&10

GLP#9を無事に最終日を迎えるにあたり、参加者5名がこれまでのプログラムのことについて書いてくれましたので、GLP#9最終ブログとして掲載いたします。 今回のGLPへの参加を通じて、特に印象に残った点は二つあります。第一に、対面とオンラインの違い... -

GLP#9-Day 8

2025. 03. 25 火曜日今日はGLPの交流最終日。朝早くからイェール大学に向かいました。 午前中には1年生向けの日本語授業に参加しました。最初の授業は自己紹介から始まり、日本や他の国では何歳からお酒が飲めるか、何歳から結婚できるか、といった法定... -

GLP#9-Day 7

2025. 03. 24 月曜日 今日は生憎の天気でしたが、とても充実した1日を過ごすことができました。車の中で、大久保先生が英語での注文の仕方を教えてくださり、実際にお昼にサブウェイでそれを活かすことができました。やはり、日本のサブウェイに比べると量... -

GLP#9-Day 6

2025. 03. 23 日曜日 今日は、まずBostonのダウンタウンにある、Beacon Hillに向かいました。この地域は、赤レンガのおうちの並びがとても美しく、映画の中にいるようでした。 お昼はQuincy Marketで、アメリカ東海岸のニューイングランド地方が発祥と... -

GLP#9-Day 4

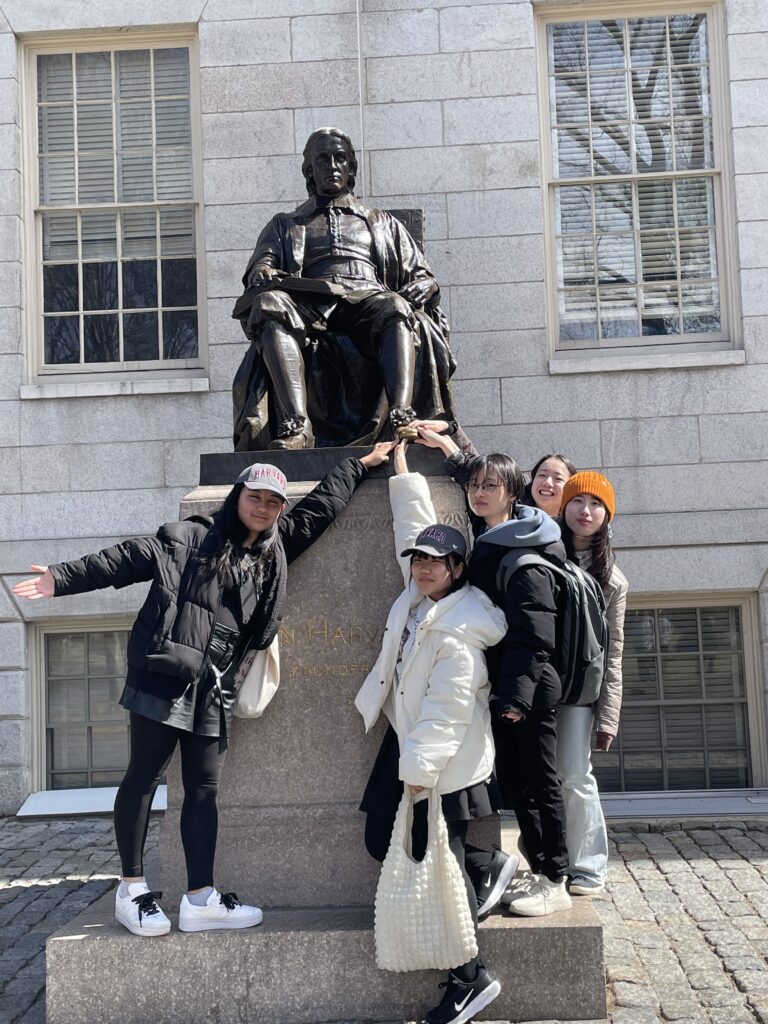

2025.03.21 金曜日 Day4は念願のHarvardの学生との交流!といきたいところだったのですが,今年は春休みの開始が例年より早いらしく,残念ながら直接Harvardの学生にお会いすることは叶いませんでした.悔しいのでCOOPでたくさんお土産を買ってきました.... -

GLP#9-Day 5

2025. 03. 23 土曜日今日は朝からとても楽しい一日を過ごしました。最初に行ったのは、近くのブックストアでした。店内には見慣れない英語の本や雑誌がずらりと並んでいて、その中で新しい発見をすることができてとても楽しかったです。普段日本語の本ばか... -

GLP#9-Day 3

2025.03.20 木曜日 今日は、昨日に引き続きブラウン大学へ! 大学に着くと、初めに日本語の授業に向かいました。そこでは、日本人のパスポートの保有率が約17%ととても低い現状を解説するビデオを視聴し、「ビデオの内容は本当なのか」「日本人が海外に興... -

GLP#9-Day 2

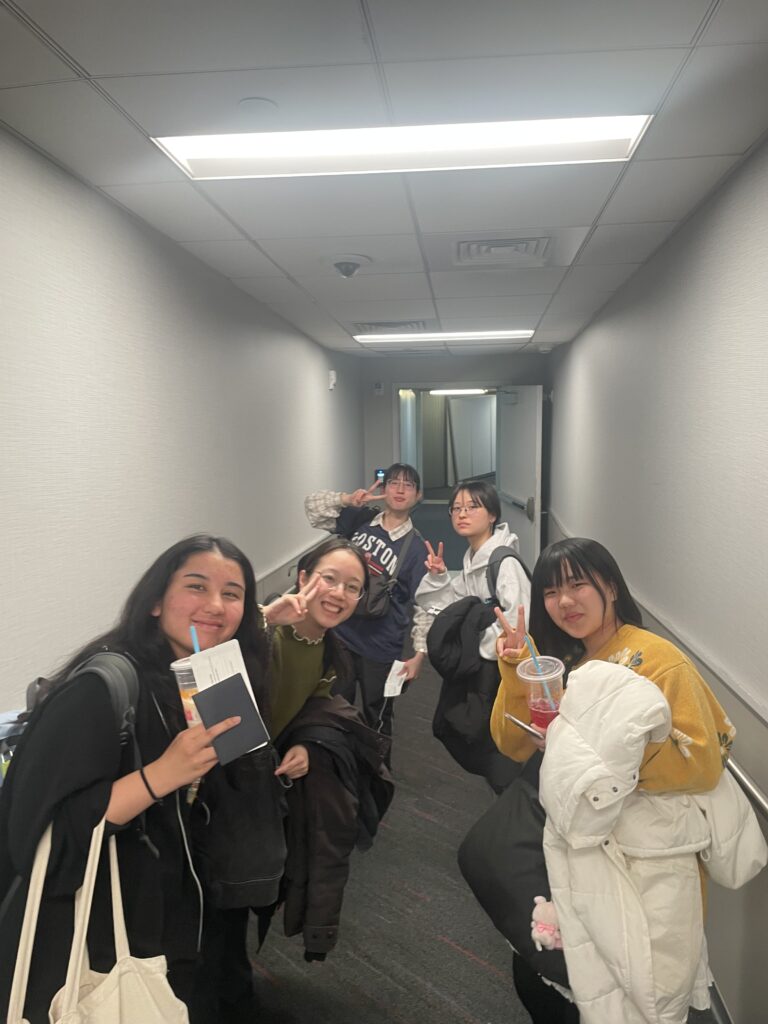

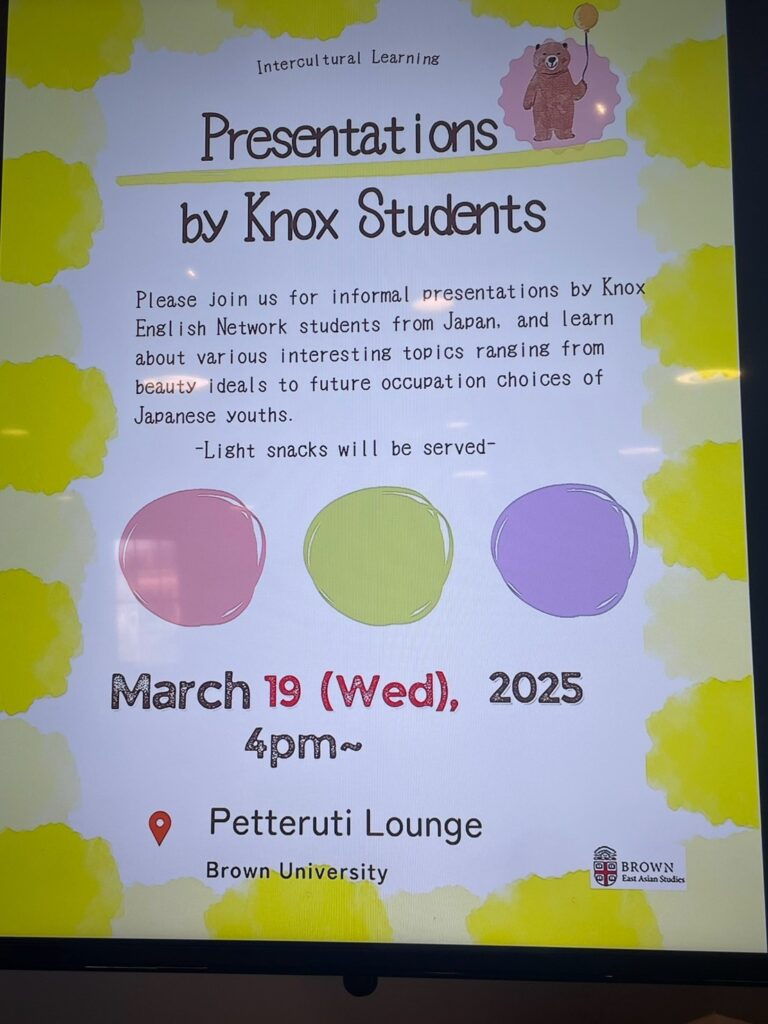

2025.03.19 水曜日今日はブラウン大学に行きました。最初は言語の壁などが心配で緊張していましたが、ブラウン大学の学生たちはとてもフレンドリーで、たくさん話しかけてくれたおかげで、充実した時間を過ごすことができました。日本語学習の講座に見学さ... -

GLP#9 – Day 1

2025年3月18日火 いよいよGLP#9の出発日です。 私達は成田空港から直行便にのってボストンまで行きました。みんな日本を離れるのは少し寂しいという気持ちを抱えながらも、初めてのアメリカを楽しみに飛行機に乗りました。 約12時間のフライトで足腰が痛く... -

Global Talk BBQ Party (番外編)

Instagram投稿 -

UMassブライアントくんをお迎えし、Knoxグローバルクラス開催

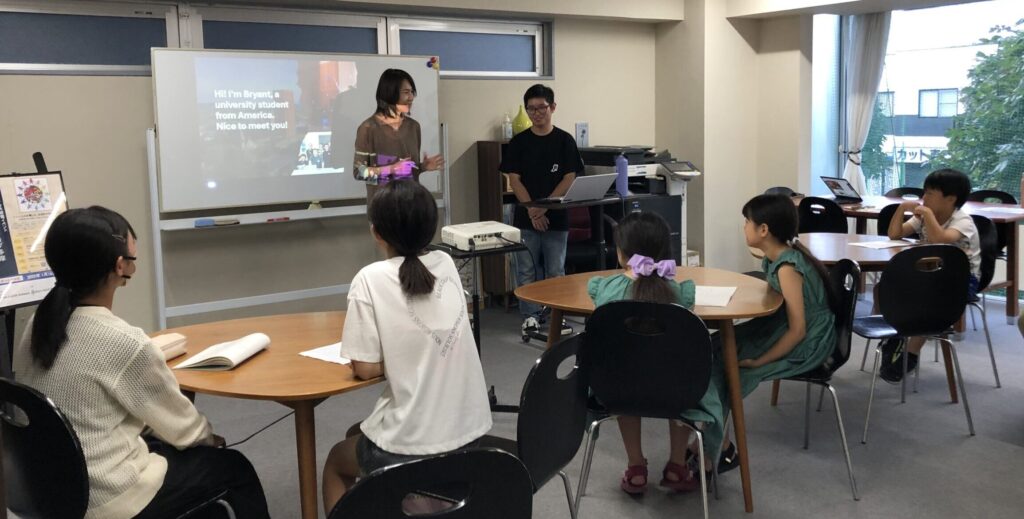

アメリカのマサチューセッツ大学アマースト校からブライアント・ラム君が来日、Knoxにてグローバルクラスを開催しました。 ブライアントくんは、Knox主催のオンライン国際交流プログラム Global Talk に参加したことがきっかけでKnoxと繋がりました。 8月7... -

【Global Talk 2023-24】アメリカ交流校訪問 #8

Global Talk交流校訪問プログラム Global Leadership Program Vol. 8 が終了しました。参加者からの声の抜粋を掲載します。 by Ai K (高校1年) きっと他の人と行ったならなかったであろう貴重な経験をたくさんしました。交流相手校の大学訪問をし、学生と... -

【Global Talk 2023-24】アメリカ交流校訪問 #7

今日は交流最終日!!イェール大学を訪れました。 日本語授業の参加、プレゼン発表、キャンパスツアーなど盛り沢山の1日でした。 日本語授業では1年生との交流でした。習ったばかりの比較級の表現を使って、様々なトピックについてディベートをしました。... -

【Global Talk 2023-24】アメリカ交流校訪問 #6

GLPVol.8の6日目が始まりました! 今日は、遅めにホテルから移動して車で約2時間、Amherstへ向かいました。University of Massachusetts Amherstへの訪問です。道中、牧草を食べている馬を見たり、木についた氷がキラキラ光っていたりして、すごく綺麗で... -

【Global Talk!】Session-4, 5, &7

Session 4、Session 5ではBXCHS、そしてMasters Schoolとの交流が始まっています。 どちらの交流もFlipgridで実施。 自己紹介の投稿を入れると、どんどん相手校の生徒さんたちからの返答、質問が入ります。 それに一人一人が答え、また相手校の投稿に対し...

1