Session1では、約3ヶ月間Harvard大学・Brown大学の学生と交流しました。非同時性交流に加え、計3回の同時交流があり、毎回3〜4人のグループに分かれて意見交換を行いました。各1時間ほどの交流でしたが有意義な時間を過ごすことができました。

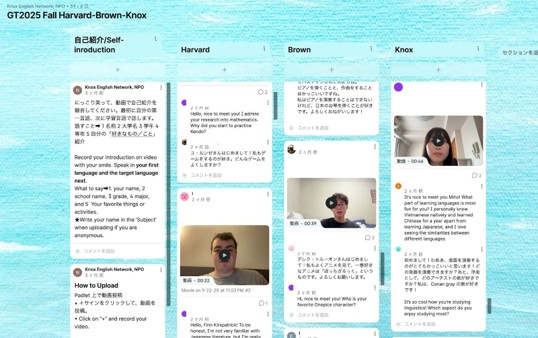

このセッションは、Padletというオンライン掲示板アプリに自己紹介動画を投稿する活動から始まりました。動画では、最初に自分の第一言語、そして次に学習言語で自己紹介をするという流れで、自己紹介には以下のことを含めました。

①名前 ②大学名 ③学年 ④専攻 ➄自分の好きなもの・こと

録画は緊張もしましたが、その後に続く同時交流に対するワクワク感も次第に感じていきました。

そして9月下旬、同時交流が始まりました。毎回の同時交流は以下のような流れで進んでいきました。

<同時交流前>

同時交流に向けての事前課題に取り組む。(同じグループのメンバーの自己紹介動画をチェック・コメント入力など)

<zoomでの同時交流>

①全体で交流の概要説明

②ブレイクアウトルームに移動し、3〜4人のグループで意見交流

③(交流によっては)グループごとに発表

④全体で振り返り

<同時交流後>

事後の振り返り記入(グループごとに振り返りスライド作成・感想記入など)

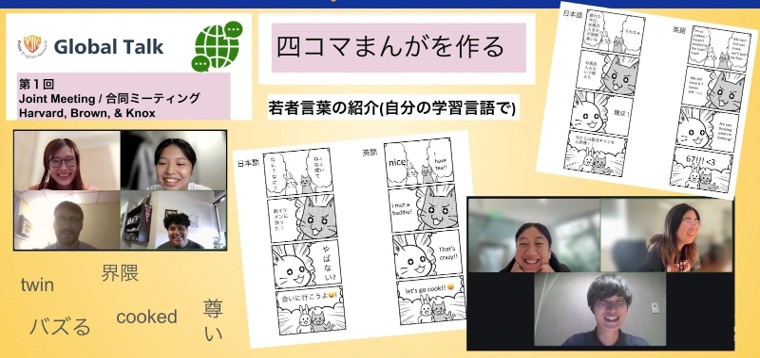

1回目の交流では、若者ことばについて学習し、4コマ漫画のセリフを若者ことばを用いながら考えていくという活動を行いました。Knox生とアメリカの学生が双方の学習言語で若者ことばを学び、それだけでなく日常生活におけるそれらの言葉の用法も楽しく学ぶことができました。最後にグループごとに4コマ漫画を発表し、みんな笑顔いっぱいで交流を終えることができました。

そして10月に行われた第2回交流では、ジェンダーをトピックに話し合いました。事前課題として、ACジャパンの「聞こえてきた声」という動画を視聴していたため、交流前から現代社会におけるジェンダー問題について自分の考えを深め、同時交流の際にはグループメンバーと活発に話し合うことができました。男性に比べて女性の社会的地位は依然として低い、というような問題は比較的世界共通にみられるものであると感じますが、ジェンダー問題に関して日本とアメリカで異なる部分も多くあり、その違いに驚きや興味深さを感じました。

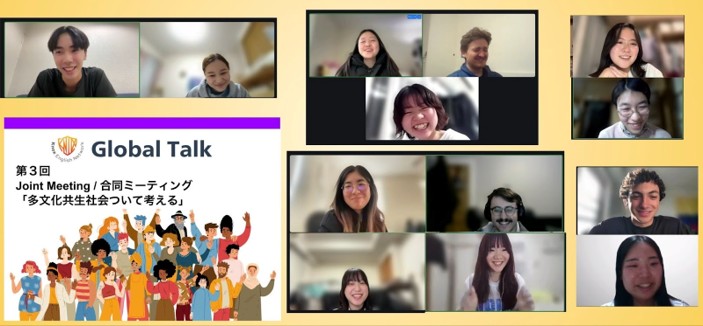

11月に行われた最後の交流である第3回では、多文化共生社会について意見交換をしました。計3回の交流の中で最も難しいテーマであるようにも感じていましたが、各グループで深く話し合うことができたように思います。多文化共生社会は現代社会におけるホットトピックの一つでもあるゆえに、多文化共生が持つメリット・デメリットなどについて、それぞれがしっかりと自分なりの意見を持っている印象を受けました。また、多文化共生社会を捉える角度はそれぞれ違いながらも、私のグループでは最終的に「交流」することが異なるバックグラウンドを理解する上では重要であるという考えに至り、皆納得することができました。地域によっても、そして個人によっても考え方が異なるこのような社会テーマについて話し合い、交流の中で様々な意見に出会うことで、自分の考えも以前と比べ深まったように感じています。

計3回の交流では様々な会話をしましたが、その中で特に印象に残っているものは、2回目の交流における会話です。私のグループでは、社会におけるジェンダーロールについて話し合う中で、日本の労働環境・社会制度が男女の社会的役割を平等にしていく上で不十分なのではないか、ということに次第に焦点が当たっていきました。

例えば、労働において、フレキシブルな働き方は、子育てをしながら働く人々にとっては家庭と仕事の両立を実現するための鍵となり得ると思います。アメリカでは多くの企業で柔軟な働き方が実現されており、zoomなどのツールを用いながら在宅ワークをすることは普及しているようでした。一方で日本では、以前と比較すると働き方は改善されてはいますが、依然として対面での仕事を求める企業も多く、「通勤することも仕事の一環である」といったような意識も根強いように感じます。また、日本の会社員の中には、在宅ではなくオフィス内でオンライン会議をしている人もおり、これに対してアメリカの学生の中では「オンライン会議の意味がないのでは?」と笑いが起きていました。

加えて、女性の社会進出も進み、特に共働き家庭においては子供を預ける保育園などは大切な施設となっています。しかし、特に日本の都心部においては保育園が不足しており、入園できる幼児を決めるために抽選が行われることも珍しくありません。このような日本の状況に、アメリカの学生たちは想像以上に驚いていました。

このように、私たちは会話の中でジェンダー問題から社会問題にまで目を向け、日本とアメリカ間にみられる違いを理解することができたとともに、日本では普通に思われている現状は特異であるとも実感し、印象に残る意見交換となりました。

今回のセッションは、私にとって大変有意義なものとなりました。その主な理由として、このセッションを通して自分の中で2つの変化が生じたと感じているからです。

1つ目は、固定観念の緩和・視野の広がりです。アメリカの学生と交流し、アメリカ文化と接する中で、自分が今まで持っていた認識は絶対的なものではないと気づかされました。国によって、文化や考え方、さらに社会的状況は異なり、時に驚くこともありました。しかし、この体験は、実際に他国の人々と交流してこそ得られるものであり、大学生の段階で自分の視野の広がりを実感することができ嬉しく感じています。

そして2つ目は、コミュニケーション力の向上です。このセッションが始まる前は、自分の英語でうまく伝わるのか、また英語を聞き取ることができるのか、といった不安がありました。しかし交流の中で、英語・日本語を介しながら楽しく会話していくうちで、英語に関する不安は次第に消えていったように思います。代わりに、会話の中でアイコンタクトを取る、相手の発言にしっかりと耳を傾けるといった、コミュニケーションにおける根本的な部分の重要性を再認識することができました。また、交流の際に話題に上がったアメリカ文化の中には、自分にとって馴染みのないものもありましたが、積極的に質問をすることで新しい情報が提示され、より深い話し合いにつながることも多々ありました。このような経験からも、基礎的なことではありますが、自分から疑問に思うこと・知りたいことを尋ねていくことの大切さも学ぶことができました。

Session 1を通じて実感した自分の視野の広がりやコミュニケーション力の向上は、真の意味での他者理解を実現するためにも必要不可欠なものになり得ると感じます。これからも、世界の人々と交流する機会があると思いますが、その際には今回の経験で得たことを活かしながら、実りあるものにしていきたいです!