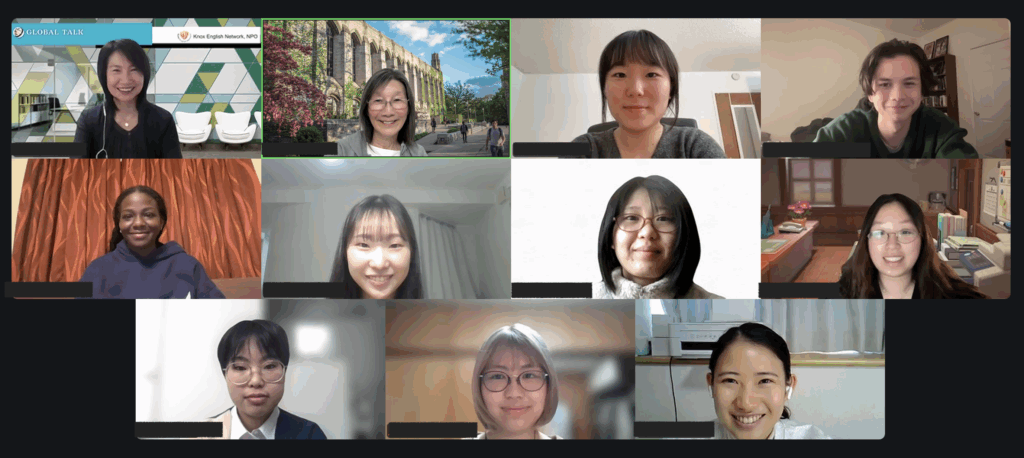

Session28のご紹介をします。今回の交流ではノースウェスタン大学の学生から日本語でのインタビューを受けました!インタビューは合計3回で各1時間ずつでした。30分はNU生からの日本語インタビュー、残りの30分は英語での話し合いだったので、NU生もKnox生も学習言語をたくさん練習できたのではないかなと思います。そしてすべてのインタビューが終わってから、全員での同時交流がありました。

インタビューの内容は就活や大学生活、受験、文化など学生によって様々なトピックを用意してくださいました。私の場合は日本の大学受験の制度、大学生活、「本音と建前」の文化についてインタビューを受けました。

第一回目のインタビューでは日米の大学生活の違いについてのインタビューでした。様々なことについて質問をいただきましたが、なかでも大学生のアルバイト事情に関しては日本とアメリカで大きく異なると感じました。少なくとも私の周囲ではアルバイトをしている大学生が多いですが、アメリカではあまりアルバイトをする学生はいないようです。アメリカの大学は勉強で忙しいという話も良く聞くので、あまりアルバイトをされる方はいないのかなと思いました。また、アルバイトをする場合でも仕事場所や内容に違いがあると感じました。日本では飲食店や塾など大学外でのアルバイトが多いと思います。ですが、インタビュー相手にアメリカではどこで働くことが多いのか尋ねてみたところ、大学内で働くことが多いとのことでした。例えば、TAや大学内のカフェなどの施設で働くことが多いそうです。アメリカの大学は敷地も広く、寮生活をしている方が多いので、大学内の方が働きやすいのだと思います。実際に、去年GLPでアメリカの各大学を訪問した際にTAとしてアルバイトしている学生さんがいたので、やはり学内でのアルバイトが多いと改めて感じました。

二回目のインタビューでは大学受験について自身の大学受験の経験を基に話しました。日本では一般的に国公立大学を受験するなら①共通テスト→②個別試験、私立大学なら個別試験というようにどの大学であっても一般方式なら「テスト」が重視されます。一方で、アメリカではエッセイや高校内外の活動が重要視されるようです。各大学ごとにエッセイを書かなければいけないそうで、準備の段階が大変そうだという印象を受けました。こう考えてみると日本とアメリカの大学受験制度は全く異なるように感じますが、アメリカの受験は日本でいう「自己推薦入試(AO入試)」に似ているのではないかと思います。日本で一般的なのはもちろんテスト型の入試ですが、アメリカと似たような方式もあると再発見しました。

三回目のインタビューでは「本音と建前」の文化について話しました。日本では家族同士、友人同士であっても政治の話をすることはタブーとされていますが、アメリカでは友人と政治の話をするそうで文化の違いを感じました。また、日本では仲の良い友人であっても本音をどこまで言うのかは人によって違いますし、多くの方は仲が良くても多少本音は伝えすぎないようにしているのかなと思いますが、アメリカでは友人にちゃんと本音を伝えるそうです。日本は「相手を気遣う」という文化で、アメリカは「素直に接する」というどちらも形は違えど素敵な文化を持っていると思いました。

各インタビューでは英語で話す時間もありました。お互いのことを知るための質問をしたり、それぞれのトピックに関連したことも聞いてみました。インタビューの最初は相手は日本語で、後半は私が英語だったので、お互いとても緊張していたと思います。ですが、会話を重ねるごとに、いい意味で言語の間違いなど気にしなくなりました。ただ単に「相手のことを知りたい!文化を知りたい!」という気持ちが強くなっていきました。きっと話している時に私は文法を間違えて話していたと思いますが、相手は真剣に話を聞いてくださいましたし、何より話すことがとても楽しいと感じることができました。

インタビューが全て終了した後の同時交流では久しぶりに相手の学生とお話ししました。交流した学生さんとまた話すことができてとても嬉しかったです。そして、他のKnox生やNU生も話しているときに笑顔が溢れていて、きっと私だけでなく皆さんにとって楽しい交流だったのではないかなと思います!

今回のインタビューを通して改めて学んだことは「言語とはコミュニケーションの手段である」ということです。相手の学生さんが一生懸命質問してくださったことや話してくださったことがあったからこそ、私も相手を知りたい・アメリカを知りたいとより一層強く思いました。それは相手も同じなのではないかと思います。そういった「相手のことを知りたい/私のことを知ってほしい」という気持ちを繋いでくれるのが言語だと思います。現代に生きる私達にはAI翻訳など頼れるツールはいくらでもあります。正確に伝えることも大切なことです。しかし、相手に対する思いがあって、それを相手の母語で伝えようという気持ちがあるからこそ国際交流は楽しいのだと思います。少し間違えていても、ニュアンスが違っていても相手の気持ちは伝わります。言語を通して私達は世界と繋がることができます。今後も間違いを恐れず外国語でコミュニケーションを取ることが大切だと改めて感じた交流でした。Y.T.