Session 26では、ハーバード大学、ブラウン大学の学生と共に、「日本とアメリカの食生活・食文化の現状を知る」というテーマで交流を行いました。同時交流は2回のみでしたが、内容がとても濃く、両国の学生にとって学び溢れる時間を過ごすことが出来たと思います。

Session 26では、ハーバード大学、ブラウン大学の学生と共に、「日本とアメリカの食生活・食文化の現状を知る」というテーマで交流を行いました。同時交流は2回のみでしたが、内容がとても濃く、両国の学生にとって学び溢れる時間を過ごすことが出来たと思います。

この交流では、まず第一回の同時交流で日米の食生活・食文化に関するアンケートをグループで作成します。グループは3-4人の少人数で、アンケートはそれぞれの学習言語で作成し、日英の2パターン作りました。

初対面の学生と社会問題や文化的背景について深い話し合いをするのは貴重な経験でした。初めはとても緊張しましたが、相手のチームメイトの日本語がとても上手でスムーズな会話ができ、私も英語での会話で一生懸命コミュニケーションを取れたと思います。私たちの班では孤食・個食の日米比較をテーマにアンケートを作成しました。食は日常に深いつながりのあるテーマだったので、お互いの生活習慣などについても紹介しあい、アイデアを提案しあいながら、異文化交流ができました。特に印象的だったのは、チームメイトは大学の近くに実家があるのにもかかわらず、寮に住むことが義務付けられているため、寮にいるという内容でした。 それだけアメリカでは学業そして自立した生活と寮での共同生活が重視されているのだと感じ、日本との教育指針の違いを感じました。

それだけアメリカでは学業そして自立した生活と寮での共同生活が重視されているのだと感じ、日本との教育指針の違いを感じました。

ここで作成したアンケートは次の交流までの2週間で日本、アメリカのそれぞれで回答を集め、2回目の交流時に結果を照らし合わせました。結果はイメージ通りで、小さな食習慣についてもその国の慣習が反映されていると感じました。

具体的には以下のことが分かりました。

①日本もアメリカも一日の食事の回数は2-3回だが、アメリカの方が2回の人は多い

②アメリカは一人で食べることが多い一方で、日本では一人で食べる人もいれば、そうでない人も多い(これはアメリカの回答者は若い大学生のみで標本に偏りがあるからだろう。また日本では自宅から通学する学生も一定数いることと、回答者の年代のばらつきがあるからだろう。)

③学生は日米ともに、自分でご飯をつくる・大学の食堂を使う人が多い(アメリカは日本よりuber eatsなどの宅配サービスを使う人が多い)

結論としては一人暮らしの学生は、忙しさや一緒に食べる人がいないことが起因し、食事を簡単に済ませる人が多いと分かりました。栄養のある食事の摂取と健康の維持のために、定期的に友人などと食事を共にすることを解決策として提示しました。

私は日本の学生よりもアメリカの学生の方が、学業に勤しんでおり忙しく、また宅配サービスなども外食文化が普及しているため宅配サービスなども広く一般的になっていると予想していました。またアメリカでは寮に住むことが多いというのは交流相手から聞いていたので、普段の習慣の差異からこのような国に対するイメージが構築されているのだと感じました。

その後、グループごとにスライドを作成し発表を行いました。どの班も食に関するアンケートを実施しましたが、異なる側面に着目し、オリジナリティが出ていて、とても興味深い発表でした。食に関する調査については近年よく話題になりますが、どの班の発表も実際にデータを集めたからこそ分かることについてでした。例えば、芸術の観点から食品ロス削減に貢献する解決策の提案や、学生ならではの教育や家庭での食育と食や健康に対する価値観の形成について触れているグループがありました。

日米間の食に関する調査結果は、今やネットで検索をかければ膨大なデータを一瞬にして得ることが出来ます。しかし、今回の調査・発表は実際に自分たちの手でアンケートを作成し、作為的に標本抽出を行ったためより実感を伴ったデータで、解決策についても各人が社会問題を自分事に捉え提案ができました。今回他の班の発表を聞いて、我々の生活の「食」という一側面を切り取っただけでも、健康や文化、教育、芸術、土地柄、環境など様々な分野との結びつきを強く感じました。食の調査、といっても社会問題は互いに関連があり、どれひとつとて切り離せない重要な課題だと再認識させられました。さらに現代社会を取り巻く課題に対する関心が高まるとともに、今後は無差別抽出で標本数を増やし調査を行いたいと感じました。

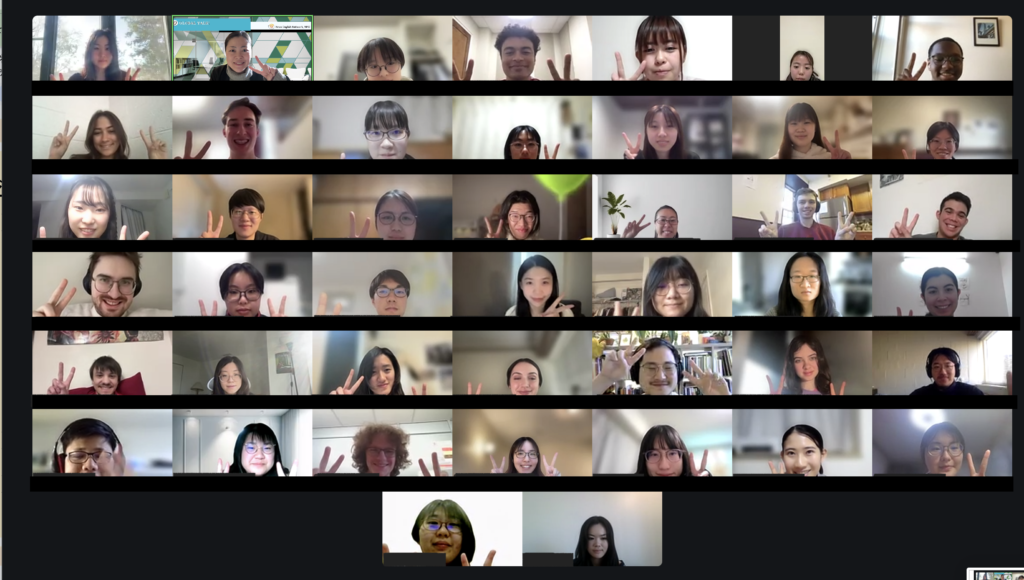

このセッションでは和気あいあいとした会話を通してとても楽しく異文化交流できました。タスクを決められた時間内で終わらせるのは大変でしたが、日本語・英語両方を混ぜた発表がグループ全員スムーズに進み、達成感は一入でした。今後も他のセッションに参加し、英語力向上を図ることはもちろん、コミュニケーション力や人との出会いを大切にしながら、より成長していきたいと感じました。

目次